「まちのしごと、まちのひと。」Vol.8 新谷達夫さん

- まちなかストーリー

- 2025.11.12

浜松まちなかで活動する人・働く人にスポットを当てたコーナー「まちのしごと、まちのひと。」

そのヒトの想いや活動など「ヒト」にフォーカスをしたストーリーを紹介していきます。

第8回目は、

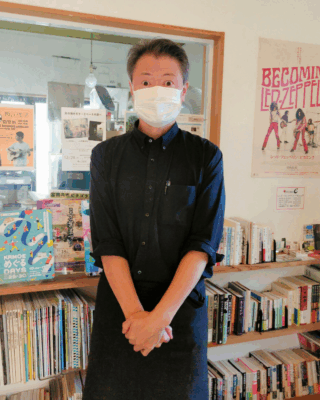

「鴨江珈琲」の 新谷達夫さん

にお話しをお伺いしてきました。

目次

自己紹介をお願いします!

大阪生まれ、奈良県育ちです。浜松にある一般企業に就職をしまして、浜松に来ました。入社22年目に早期退職し、現在は中央区三組町にて『鴨江珈琲』を営んでおります。2017年の元旦に開業し約9年がたちました。また前職時代に縁あって始めた楽器もイベントなどで時々演奏をしております。主に打楽器とカバーキニョという弦楽器を演奏します。カバキーニョはブラジルにルーツを持ち、主にサンバやショーロといった音楽に使われる楽器です。見た目はウクレレに似ていますが鉄の弦で出来ていて、音は打楽器に似ています。先日も浜松市ギャラリーモール ソラモで開催されたはままつインターナショナル・フェスティバル2025にお呼び頂き、演奏をしました。

ーー左)元々珈琲が好きだったと話す新谷さん。お店をやる限りは自分で焙煎し、ドリップした珈琲を提供したい。そんな想いから東京の有名店で焙煎講座を受けたり、実際の焙煎機を扱えるお店で練習を重ねたりしたそうです。一年かけ修行を積み、念願のお店をオープンされました。右)カバキーニョ。日本ではあまりお目にかかれない珍しい楽器だとか。

鴨江珈琲はどんなお店なのか教えてください

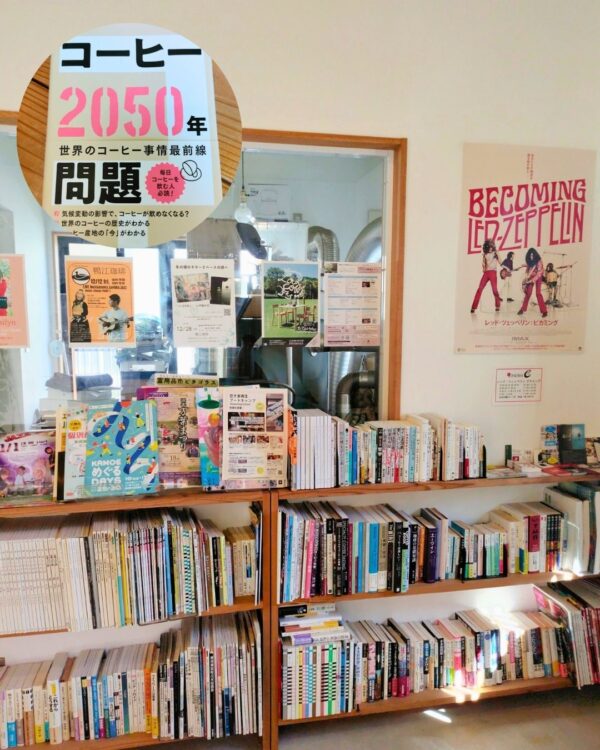

まず大前提にあるのが『珈琲を味わうための場所』であるという事です。そのために”環境音の少ない静かな場所”であること。”珈琲を飲みながら本でも読める場所”であること。そして”さりげなく音楽が流れているような場所”をイメージしてお店を作りました。当店ではお客様に自由に読んで頂けるよう沢山の本を取り揃えておりますので、本を読みながら珈琲をじっくりと楽しんで頂ければと思います。

ーー左)新谷さんが1杯づつドリップして淹れてくれる珈琲は格別です。こちらは「鴨江ブレンド」。中)日差しが心地よく差し込む店内。静寂さもありつつ心地良い音楽が流れる空間でした。右)店内には本がすらり。珈琲の本や社会問題についての本も数多く並んでいます。

同時に珈琲は「コミュニケーションのためのツール」でもあると考えています。鴨江アートセンターが近くにあるという事もあるのかもしれませんが、このお店には芸術に携わっていらっしゃる方々や、絵や本、音楽がお好きな方々が自然と集まってきてくれるんです。以前は哲学に興味のある方々がここで哲学の勉強会を開催したいと集まってくれたり、この場所の雰囲気を気に入ってくださったアーティストの方々がライブを開催したいとお声掛けいただいたり、地域の皆さまとの関わりを大事にしていけるお店でありたいなと思っております。

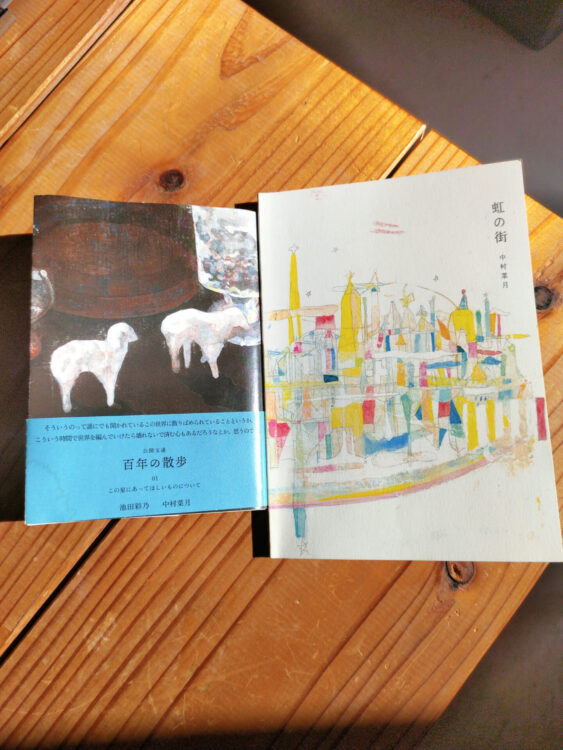

ーー左・左中)店内には鴨江出身のアーティスト「中村菜月さん」の作品も飾られています。また書籍もあります。右中)ライブも不定期で開催。右)店舗の設計とロゴも鴨江出身の建築士、寺田隼さん(現: studio Cimpui) が手がけたものです。

ーー鴨江珈琲さんのInstagramは☝をクリック。今日の一杯と共におすすめの1冊もご紹介されています。

珈琲の豆知識を教えてください

ご家庭で豆を保存される際は長期で保存するなら冷凍庫が良いです。また冷凍庫から出したりしまったりすると結露する恐れがありますので、出来れば小分け保存がベストです。もし1ヶ月以内に飲み切るのであれば、密封容器に入れて常温保存でも大丈夫です。そして空気に触れると劣化が早くなりますので、直前に豆を挽くことをおすすめします。

次にドリップする時の豆知識です。よく沸かしたてのお湯を使う方もいらっしゃるんですが、一旦別のポットに沸かしたお湯を移して、温度を80度から90度ぐらいになるように下げるのが重要です。お湯の温度が高いと雑味が出やすくなります。そしてドリップは2分半から3分以内に終わらせるのが良いです。これは考え方によりけりなので一概にこのやり方だけが正解とは言い切れないですが、あくまで一例として参考にして頂けたらと思います。

嬉しい時や喜びを感じるのはどんな時ですか?

単に珈琲を飲むために来店されたお客様同士が、話が弾んで繋がっていく。そういう瞬間ですね。初対面の方々でも自然と話が始まる時があるんです。それはこういうお店に来てコーヒー飲むという時点で、音楽が好きだったり、本が好きだったり、芸術系に興味のある方が多いのかなと思います。だからこそ、そういう偶然も起こりうるのかなと。「人と人の繋がりの場」に自分のお店がなっているという事は嬉しく思います。

今後の目標はありますか?

今後は珈琲の淹れ方のワークショップを開催してみたいと思っています。私が一方的に教えるようなものではなく、参加者の方と一緒に考えていこう。みたいなスタンスでワークショップができれば良いなと思ってます。同じ豆を使っても焙煎度合いで味や風味が変わるんですが、お客様にも自分はこういうものが良い(好き)と提案してもらい、お客様のお好みの味を一緒に見つけられるような会にしたいなと思っております。

最後にこの記事を読んでくれている方にメッセージなどあれば教えてください

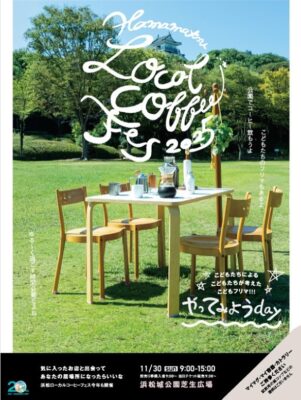

今月の11月30日に『Hamamatsu Local Coffee Fes 2025』が浜松城公園中央芝生広場にて開催されます。鴨江珈琲を含め約20店舗の珈琲店が集まるコーヒーフェスです。初回開催時より多くのお客様にご来場いただき人気のあるイベントです。今年も皆さまに遊びに来て頂き、お店ごとに味や特色が全然違うので、こんなお店があるんだな。こんな珈琲があるんだなと知って頂けたら嬉しいなと思っています。

これは余談なのですが、実は静岡県は「コーヒー消費量が全国でワーストワン」の県でもあるんですよ。このイベントを通して皆様の日常の中にも珈琲が少しでも広がってくれたら良いなというのが私の願いでもあります。

最後に、読んでくれた方へのメッセージを残して終わりにしたいと思います。百人いたら百通りの考え方があります。好みもあります。だからコーヒーに正解はありません。それぞれがそれぞれのお好みの味を見つけていけたら良いと思っています。

ーーイベント詳細は☝の公式ページをチェックしてみてくださいね。新谷さん、貴重なお話を有難うございました。